Copyright Arizona Distribution

L’AVENTURA

Dans la dernière partie de Voyages en Italie, Sophie Letourneur (Sophie) et Philippe Katerine (Jean-Phi) se retrouvaient dans leur lit conjugal, munis d’un enregistreur pour se remémorer leurs vacances siciliennes. Le dispositif se révélait méta, puisqu’avec ces enregistrements, le film de vadrouille initialement conjugué au présent mutait a posteriori en écrin à souvenirs. L’Aventura semble reprendre les choses exactement là où les avait laissées le précédent film : autour d’un dictaphone (ou plutôt, son équivalent contemporain : une application d’enregistrement sur un smartphone). Si l’inspiration autobiographique reste la même, deux éléments diffèrent toutefois. D’une part, ces tentatives de souvenirs ne se font plus après, mais durant les vacances elles-mêmes ; d’autre part, ce n’est plus Letourneur qui tient le téléphone et enregistre, mais sa fille de cinéma, Claudine, une adolescente de 12 ans.

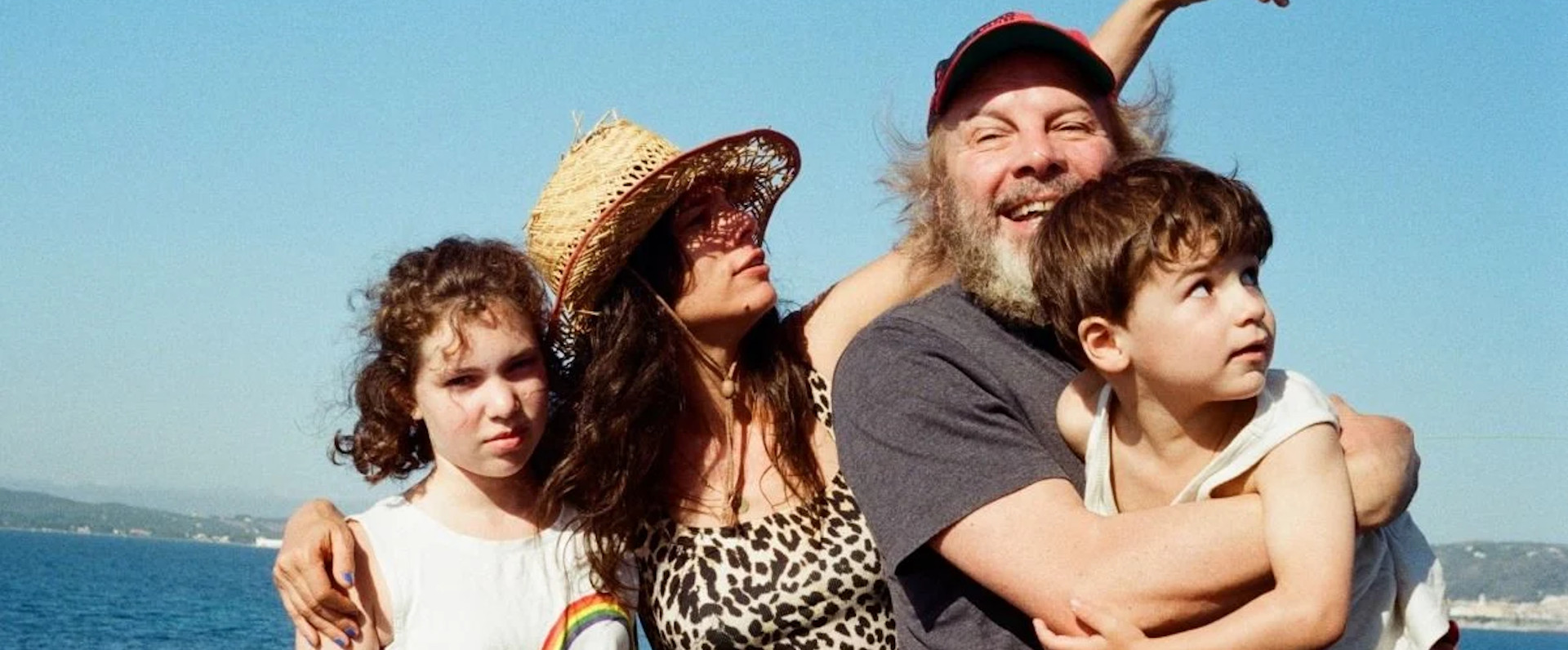

Letourneur retourne donc en Italie avec Jean-Phi, mais cette fois en Sardaigne et en famille : en plus de Claudine, Raoul, un impayable enfant de trois ans, le plus souvent occupé à déféquer à droite à gauche, est de la partie. L’intégration des enfants à l’équation familiale provoque un éclatement du récit, qui n’est plus clairement scindé en deux blocs, mais se déploie davantage en une pluralité de lignes narratives, presque impossibles à faire entrer dans une chronologie claire. Les réminiscences s’empilent, sans jamais tout à fait se fondre les unes dans les autres : « non, ça ne s’est pas passé là », « non, pas à tel moment », « oui, mais plutôt de telle façon… ». Ce que Letourneur parvient à faire ressentir dans ce magma chaotique, ce sont les différences de perception d’un même événement entre les membres d’une même famille. Cette logique culmine dans un long bloc, particulièrement ample au milieu d’un film par ailleurs fragmentaire. Dans une scène qui tient à la fois de la sieste et de la relâche, Jean-Phi essaye de s’apaiser dans un coin, tandis que Claudine et Sophie, couchées sur le lit double, continuent leurs enregistrements, et que Raoul, refusant de se dormir, ne tient pas en place. Si la caméra de Voyages en Italie se glissait souvent dans des angles incongrus, captant à vif un réel brut, le découpage est ici plus précis, séparant les personnages pour composer des cadres burlesques. Ainsi de ce plan, très drôle et récurrent dans la scène, où le corps de Philippe Katerine, étalé sur le matelas, remplit tout l’espace, sa tête et ses pieds en marquant les bords latéraux. La mise en scène isole les protagonistes par le cadre — un pour chacun, le plus souvent — et par le son : ils parlent sans cesse les uns sur les autres dans une infernale cacophonie.

Ruptures en Italie

Ce principe de tintamarre est à l’origine de plusieurs ruptures de ton (et de crises de nerfs). Tous craquent les uns après les autres : Jean-Phi cherche sans cesse à fuir, Claudine s’énerve de voir Raoul accaparer toute l’attention et ce dernier, non content de passer son temps à (faire) chier, hurle et court dans tous les sens. Le personnage de Letourneur, submergé par le vacarme et les sollicitations, finit lui aussi par fondre en larmes lors d’un petit-déjeuner. C’est d’ailleurs peut-être le film le plus triste de son autrice, tant y transparaît l’impossibilité de vivre ensemble, mais aussi un penchant destructeur qu’elle n’avait jamais autant assumé : les scènes se fissurent, disloquées par l’avalanche de commentaires et de corrections des personnages ramassant leurs souvenirs. Le procédé narratif met par ailleurs en évidence une incapacité à habiter le présent, à appréhender un événement avant qu’il ne soit révolu. Dans les derniers instants (où défilent des images tirées d’un home movie tourné en Super 8 par les propres parents de Letourneur) se cristallise pleinement l’angoisse qui nimbe le film : un désir de ressusciter des fantômes et de rattraper ces moments envolés.